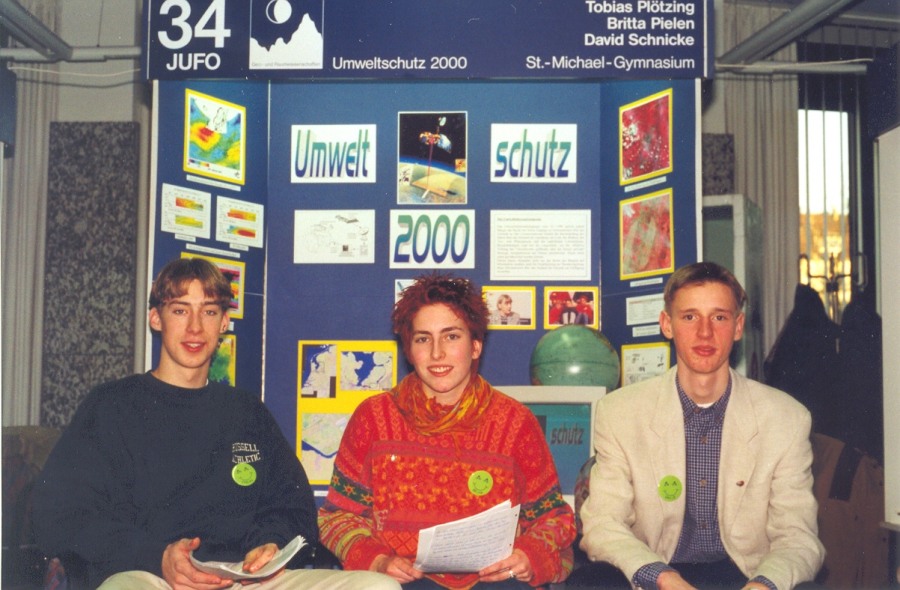

Kurzfassung von 1996

"Energie sparen" wird im Unterricht häufig sehr groß geschrieben. Dies ist im Hinblick auf die zunehmende weltweite Erwärmung auch gut so. Doch zwischen den edlen Worten im Unterricht und dem tagtäglich erlebten Schulalltag besteht hinsichtlich des verantwortungsbewußtem Umgangs mit Energie an den meisten Schulen eine große Diskrepanz. Da zudem vielen Gemeinden das Geld für aufwendige Energiesparmaßnahmen fehlt, beschlossen wir - das Energieteam des St. Michael-Gymnasiums von Bad Münstereifel - ein sich selbst finanzierendes Energiesparprojekt an unserer Schule ins Leben zu rufen.

Drei Kerngedanken liegen unserem Projekt zugrunde:

- Ein Energiesparprogramm an unserer Schule in Gang zu setzen, das keine Kosten verursacht, sondern sich selbst finanziert.

- Einen Verhaltenswandel bzgl. einer sinnvollen Energienutzung in der Schüler- und Lehrerschaft zu bewirken, der auch außerhalb der Schule zum tragen kommt (global denken - lokal handeln).

- Energie sparen muß sich für die, die sich dafür einsetzen, lohnen. D.h. die eingesparten Kosten sollen nicht einfach im Stadtsäckel verschwinden, sondern der Schule wieder zugute kommen.

Den Großteil der Schüler- und Lehrerschaft konnten wir sehr bald von unserer Projektidee überzeugen. Die Bezirksregierung Köln sowie RWE und GVE sagten ihre Hilfe zu.

Mit Ideenwettbewerb, Pinnwänden, sehr vielen Gesprächen und einfach mit "Vorbild sein", haben wir an unserer Schule bzgl. Energienutzung einen Bewußtseinswandel in Gang gesetzt. So konnten wir unser "Energie sparen" inzwischen gut durchorganisieren. Energiesparbeauftrage - die von den Klassen gewählt worden sind - achten mit auf die von uns aufgestellten Energiesparregeln. Außerdem helfen sie uns Energiemängellisten zu führen, so daß wir gut darüber informiert sind, wenn z.B. ein Thermostat oder eine Leuchtstofflampe defekt ist. In allen Räumen haben wir inzwischen Raumbelegungspläne aufgehängt. Sie informieren Schüler und Lehrer darüber, wann es sinnvoll ist, die Leuchtstofflampen auszuschalten oder die Heizung herunter zu drehen.

Auch haben wir uns über die Heizungsanlage unserer Schule durch Begehungen und Computermessungen einen Überblick verschafft. Dabei konnten wir viele Schwachstellen aufdecken, wie falsch eingestellte Schaltuhren (Samstags wurde geheizt, obwohl wir eine 5-Tage-Woche haben!) oder wie unisolierte Heizungsrückläufe, oder wie fehlerhafte Nachtabsenkungen, ... . Entweder haben wir selbst für Abhilfe gesorgt oder dies veranlaßt.

Zusätzlich haben wir uns damit beschäftigt, wie man die Energieverbräuche der einzelnen Jahre klimabereinigen und damit untereinander vergleichbar machen kann.

Wie oben angeführt, sollten die eingesparten Energiekosten nicht einfach im Stadtsäckel verschwinden. Deshalb schlossen wir mit dem Schulträger einen Vertrag (Kontrakt). In ihm legten wir gemeinsam fest, daß 40% der eingesparten Kosten für neue Energiesparmaßnahmen eingesetzt werden sollten. Weitere 40% sollten der Schule für Schulprojekte zur freien Verfügung stehen und 20% sollten den Vertrag auch für den Schulträger interessant machen.

Im unserem ersten Energiesparjahr betrug die Gesamteinsparung stolze 32000,- DM. Mit den 12800,- DM (40%), die uns zur freien Verfügung standen, kauften wir Farbmonitore für den Informatikraum und eine Verstärkeranlage für unseren Theaterkeller. Zudem konnten wir noch einen kleinen Beitrag zur Anschaffung von Sitzmöbel für unseren Schulhof leisten.

Im zweiten Energiesparjahr erzielten wir aufgrund der durchgeführten technischen Verbesserungen eine noch höhere Gesamteinsparung. Sie betrug 49000,- DM.

Die komplette Arbeit ist hier zu finden.

Daniel Schlich, Britta Pielen, Tobias Plötzing